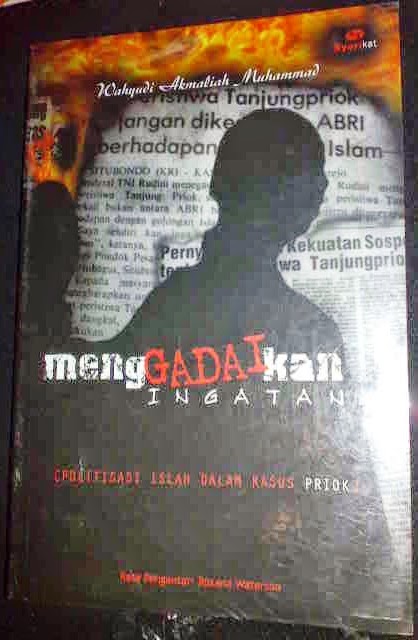

Jual Buku Menggadaikan Ingatan: Politisasi Islah dalam Kasus Priok

Judul: Menggadaikan Ingatan: Politisasi Islah dalam Kasus Priok

Penulis: Wahyudi Akmaliah Muhammad

Penerbit: Syarikat, 2009

Tebal: 234 halaman

Kondisi: Stok lama (bagus)

Harga: Rp. 60.000 (blm ongkir)

Order: SMS/WA 085225918312

Kekerasan yang dilakukan oleh perangkat negara pada saat rezim berkuasa seringkali sulit untuk diungkap. Jangankan masuk dalam ranah hukum, membicarakan peristiwa itu seakan menjadi tabu dan bahkan membahayakan bagi diri seseorang yang membicarakannya. Imbas dari pembicaraan itu bisa saja berujung penangkapan oleh aparat keamanan dan diinterogasi secara psikis, dimasukkan penjara, atau bahkan mendapatkan stigma buruk dari masyarakat.

Bagaikan orang yang jatuh kemudian tertimpa tangga, mungkin ungkapan ini dapat mewakili bagaimana nasib korban peristiwa kekerasan Tanjung Priok yang terjadi pada 12 September 1984. Peristiwa Tanjung Priok yang terjadi ketika orde baru berkuasa, sengaja diwacanakan secara samar-samar dan simpang siur. Ketika Peristiwa ini terjadi, hampir tidak ada pertanyaan atas peristiwa tersebut bagi ormas ataupun LSM. Beritanya pun tidak banyak keluar di media massa karena begitu kuatnya kontrol negara terhadap arus informasi.

Namun demikian, ingatan tentang peristiwa Tanjung Priok tidak begitu saja lenyap. Bagi korban kekerasan atas peristiwa tersebut, ingatan tentang masa lalu itu mengendap dalam bentuk trauma. Kemudian, trauma itu bisa juga menghantui korban. Sedangkan bagi para pelaku, peristiwa Tanjung Priok bisa menjadi ingatan yang ingin segera dilenyapkan. Kalaupun tetap teringat, maka hal itu diingat dengan bentuk pembenaran atas terjadinya peristiwa Tanjung Priok tersebut.

Seiring reformasi dan tumbangnya rejim orde baru di tahun 1998, ingatan tentang peristiwa Tanjung Priok kembali mengemuka. Para korban lantas mengingat kembali dan melakukan perjuangan agar para pelaku dapat diadili karena peristiwa ini dianggap sebagai kejahatan HAM. Hal inilah yang ingin diungkapkan oleh Wahyudi Akmaliah Muhammad dalam bukunya yang berjudul Menggadaikan Ingatan, Politisasi Islah dalam Kasus Priok ini. Wahyudi Akmaliah, paling tidak juga mencoba menjelaskan bagaimana duduk persoalan peristiwa Tanjung Priok sampai munculnya islah.

Bagi korban peristiwa Tanjung Priok, ingatan atas kekerasan bisa menjadi obsesif. Apabila hal ini dibiarkan, maka bisa menjadi dendam karena ingatan bukan sekadar jejak dalam diri korban. Hal ini merupakan goresan yang secara mekanis terus melekat dan dikenali. Imbasnya, seseorang tidak akan bisa bicara masa depan apabila masa lalunya tidak tuntas dan tidak jelas. Dengan teori Maurice Halbwach, penulis mengantarkan pembaca kepada pembentukan identitas kedirian yang ditentukan oleh relasi antara individu dan yang lainnya. Relasi inilah yang menopang kelengkapan ingatan, namun bukan berarti ingatan individu dengan individu lainnya ketika dijumlahkan akan menjadi narasi besar sebagai ingatan kolektif.

Kemudian terkait masalah struktur dirkusif dalam buku ini, penulis menggunakan teori Foucault di mana pandangan terhadap objek itu dibentuk dalam batas-batas yang telah ditentukan. Sejumlah praktik diskursif menyebabkan persepsi terhadap objek yang dibentuk, dibatasi, dan dikontrol menjadi sesuatu yang benar sehingga realitas yang dihadirkan merupakan wacana yang sesuai dengan kehendak orang atau institusi yang membentuknya dengan pembentukan wacana tertentu. (hlm. 16-19)

Selanjutnya, Wahyudi Akmaliah juga menunjukkan bagaimana narasi masa lalu peristiwa Tanjung Priok dibentuk. Kontestasi wacana peristiwa Tanjung Priok ketika orde baru dimenangkan oleh rejim negara yang berkuasa. Selama berkuasa, wacana dominan yang dibangun oleh orde baru kepada publik bahwa peristiwa Tanjung Priok bukan hanya konflik antara militer dengan masyarakat muslim, melainkan sebuah upaya untuk mengganggu stabilitas negara atas nama islam. Para pelaku yang terlibat dalam peristiwa itu dituduh melakukan huru-hara.

Sedangkan para tokohnya seperti Amir Biki dianggap melakukan tindakan subversif. Penangkapan juga dilakukan kepada keluarga korban yang menanyakan hilangnya sanak saudara mereka ketika peristiwa itu terjadi. Sejalan dengan penangkapan itu, media massa dikendalikan oleh negara melalui pemberitaan yang bersumber dari Panglima ABRI/Pangkobkamtib Jenderal TNI L.B. Moerdani. Implikasi pemberitaan tunggal itu menjadi sebuah stigmatisasi bahwa seseorang yang terlibat dalam peristiwa Tanjung Priok dan terutama korban dan keluarga korban adalah PKI, Gerakan Pengacau Keamanan, islam radikal. Salah satu stigma itu adalah dengan didaftarnya nama-nama mereka yang terlibat di pelbagai instansi sebagai orang yang dianggap menentang negara.

Tidak lupa buku ini menjelaskan tentang artikulasi ingatan korban setelah era reformasi. Suara-suara korban yang selama ini terbungkam menurut Wahyudi Akmaliah tidak begitu saja senyap. Para korban, meskipun tidak bisa bersuara justru membangun dan mengokohkan ingatan mereka melalui beberapa cara di antaranya adalah melalui ritus tahlilan, memoar dan dokumentasi berupa tulisan tentang peristiwa Tanjung Priok.

Setelah memelihara ingatan, para korban juga melakukan aktualisasi dalam bentuk meminta pertanggung jawaban untuk penuntasan kasus kekerasan HAM atas peristiwa Tanjung Priok. Lewat Yayasan 12 September 1984, Sontak (solidaritas nasional untuk korban priok), Kompak (komite mahasiswa pemuda anti kekerasan), serta dibantu oleh pegiat kemanusiaan untuk membawa kasus ini ke pengadilan. Ketika pemerintahan Abdurrahman Wahid, kasus ini diangkat ke pengadilan HAM Ad Hoc yang mana di era Habibie terbentur dengan pembentukan tim pancari fakta oleh Fraksi Golkar dan Fraksi ABRI. Sejumlah nama terseret ke pangadilan di antaranya adalah L.B. Moerdani, Try Soetrisno (mantan Pangdam Jaya), Rudolf Butar Butar (mantan Dandim Jakut), Alif Pandoyo (mantan asisten operasi Kodim Jakarta).

Namun, menurut Wahyudi Akmaliah, sangat disayangkan karena sebelum kasus itu disidangkan telah muncul wacana islah yang ditawarkan oleh pelaku sebagai jalan damai yang mengakibatkan retaknya solidaritas korban dalam penuntasan kasus ini di pengadilan. Tanggal 1 Maret 2001 di masjid Sunda Kelapa Jakut, perjanjian damai lewat islah antara pelaku ditandangani sebagian besar korban peristiwa Tanjung Priok yang diwakili oleh tim tujuh.

Lebih jauh, menurut Wahyudi Akmaliah, islah ini merupakan salah satu bentuk siasat para korban yang pro islah agar mendapatkan kompensasi dengan memanfaatkan identitas sebagai korban. Korban pun memerlukan biaya hidup sehari-hari sehingga kelompok yang pro islah menerima kompensasi dari Try Soetrisno dan Rudolf Butar Butar. Sedangkan pandangan dari kelompok yang kontra dengan islah memberikan argumentasi yang berbeda. Bagi korban dan keluarga yang kontra islah, penolakan itu bukan berarti tidak setuju dengan konsep islah dalam islam.

Namun, konteks islah yang ditawarkan tidak sesuai dengan konsep islam itu sendiri yakni tidak ada pengungkapan kebenaran atas kesalahan yang dilakukan pelaku, pengungkapan kebenaran tersebut juga harus disampaikan oleh satu lembaga yang ditentukan negara. Jadi, kejujuran pelaku menjadi syarat dasar dilakukannya islah. Kebutuhan materi memang diperlukan dalam hidup, akan tetapi bukan berarti harus menggadaikan harga diri.

Dengan demikian menurut Wahyudi Akmaliah, ingatan tentang peristiwa masa lalu dalam kasus peristiwa Tanjung Priok ini bukanlah sesuatu yang tunggal dan sekadar rekaman jejak masa lalu, melainkan memiliki interpretasi rekonstruksi yang menanamkan beragam narasi, sejumlah asumsi, pembentukan wacana, dan juga konteks sosial mengenai ingatan itu sendiri. Sesama korban peristiwa Tanjung Priok yang sama-sama pernah didehumanisasi oleh orde baru, namun cara penyikapan terhadap hal itu memiliki perbedaan. Bagi korban yang kontra islah, keadilan harus diperjuangkan sebagai upaya memulihkan rasa sakit selama bertahun-tahun. Keadilan merupakan jalan untuk berdamai dengan masa lalu. (hlm. 131-164)

Alih alih untuk berdamai dengan masa lalu, islah dengan kompensasi uang mulai 2 juta sampai 300 juta yang diterapkan dalam peristiwa Tanjung Priok justru memproteksi para pelaku dan merupakan bentuk pengaburan dalam penuntasannya di ranah hukum dan peradilan. Islah tersebut mengakibatkan adanya keterangan yang berbeda antara Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan kesaksian di pengadilan. Dalam BAP, korban yang pro islah masih terlihat memberatkan pelaku. Namun, ketika di persidangan justru mengamankan posisi pelaku.

Hal ini berimplikasi pada putusan pengadilan HAM Ad Hoc. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk menghukum para pelaku yang bertanggung jawab atas peristiwa itu akhirnya tidak kuat karena kesaksian di pengadilan tidak ada yang memberatkan pelaku sehingga hakim menyatakan terdakwa (pelaku) tidak bersalah. Kalaupun ada yang terbukti, dalam tingkat kasasi para pelaku bisa dibebaskan. Inilah impunitas yang diberikan sendiri oleh korban yang pro dengan islah.

Penulis: Wahyudi Akmaliah Muhammad

Penerbit: Syarikat, 2009

Tebal: 234 halaman

Kondisi: Stok lama (bagus)

Harga: Rp. 60.000 (blm ongkir)

Order: SMS/WA 085225918312

Kekerasan yang dilakukan oleh perangkat negara pada saat rezim berkuasa seringkali sulit untuk diungkap. Jangankan masuk dalam ranah hukum, membicarakan peristiwa itu seakan menjadi tabu dan bahkan membahayakan bagi diri seseorang yang membicarakannya. Imbas dari pembicaraan itu bisa saja berujung penangkapan oleh aparat keamanan dan diinterogasi secara psikis, dimasukkan penjara, atau bahkan mendapatkan stigma buruk dari masyarakat.

Bagaikan orang yang jatuh kemudian tertimpa tangga, mungkin ungkapan ini dapat mewakili bagaimana nasib korban peristiwa kekerasan Tanjung Priok yang terjadi pada 12 September 1984. Peristiwa Tanjung Priok yang terjadi ketika orde baru berkuasa, sengaja diwacanakan secara samar-samar dan simpang siur. Ketika Peristiwa ini terjadi, hampir tidak ada pertanyaan atas peristiwa tersebut bagi ormas ataupun LSM. Beritanya pun tidak banyak keluar di media massa karena begitu kuatnya kontrol negara terhadap arus informasi.

Namun demikian, ingatan tentang peristiwa Tanjung Priok tidak begitu saja lenyap. Bagi korban kekerasan atas peristiwa tersebut, ingatan tentang masa lalu itu mengendap dalam bentuk trauma. Kemudian, trauma itu bisa juga menghantui korban. Sedangkan bagi para pelaku, peristiwa Tanjung Priok bisa menjadi ingatan yang ingin segera dilenyapkan. Kalaupun tetap teringat, maka hal itu diingat dengan bentuk pembenaran atas terjadinya peristiwa Tanjung Priok tersebut.

Seiring reformasi dan tumbangnya rejim orde baru di tahun 1998, ingatan tentang peristiwa Tanjung Priok kembali mengemuka. Para korban lantas mengingat kembali dan melakukan perjuangan agar para pelaku dapat diadili karena peristiwa ini dianggap sebagai kejahatan HAM. Hal inilah yang ingin diungkapkan oleh Wahyudi Akmaliah Muhammad dalam bukunya yang berjudul Menggadaikan Ingatan, Politisasi Islah dalam Kasus Priok ini. Wahyudi Akmaliah, paling tidak juga mencoba menjelaskan bagaimana duduk persoalan peristiwa Tanjung Priok sampai munculnya islah.

Bagi korban peristiwa Tanjung Priok, ingatan atas kekerasan bisa menjadi obsesif. Apabila hal ini dibiarkan, maka bisa menjadi dendam karena ingatan bukan sekadar jejak dalam diri korban. Hal ini merupakan goresan yang secara mekanis terus melekat dan dikenali. Imbasnya, seseorang tidak akan bisa bicara masa depan apabila masa lalunya tidak tuntas dan tidak jelas. Dengan teori Maurice Halbwach, penulis mengantarkan pembaca kepada pembentukan identitas kedirian yang ditentukan oleh relasi antara individu dan yang lainnya. Relasi inilah yang menopang kelengkapan ingatan, namun bukan berarti ingatan individu dengan individu lainnya ketika dijumlahkan akan menjadi narasi besar sebagai ingatan kolektif.

Kemudian terkait masalah struktur dirkusif dalam buku ini, penulis menggunakan teori Foucault di mana pandangan terhadap objek itu dibentuk dalam batas-batas yang telah ditentukan. Sejumlah praktik diskursif menyebabkan persepsi terhadap objek yang dibentuk, dibatasi, dan dikontrol menjadi sesuatu yang benar sehingga realitas yang dihadirkan merupakan wacana yang sesuai dengan kehendak orang atau institusi yang membentuknya dengan pembentukan wacana tertentu. (hlm. 16-19)

Selanjutnya, Wahyudi Akmaliah juga menunjukkan bagaimana narasi masa lalu peristiwa Tanjung Priok dibentuk. Kontestasi wacana peristiwa Tanjung Priok ketika orde baru dimenangkan oleh rejim negara yang berkuasa. Selama berkuasa, wacana dominan yang dibangun oleh orde baru kepada publik bahwa peristiwa Tanjung Priok bukan hanya konflik antara militer dengan masyarakat muslim, melainkan sebuah upaya untuk mengganggu stabilitas negara atas nama islam. Para pelaku yang terlibat dalam peristiwa itu dituduh melakukan huru-hara.

Sedangkan para tokohnya seperti Amir Biki dianggap melakukan tindakan subversif. Penangkapan juga dilakukan kepada keluarga korban yang menanyakan hilangnya sanak saudara mereka ketika peristiwa itu terjadi. Sejalan dengan penangkapan itu, media massa dikendalikan oleh negara melalui pemberitaan yang bersumber dari Panglima ABRI/Pangkobkamtib Jenderal TNI L.B. Moerdani. Implikasi pemberitaan tunggal itu menjadi sebuah stigmatisasi bahwa seseorang yang terlibat dalam peristiwa Tanjung Priok dan terutama korban dan keluarga korban adalah PKI, Gerakan Pengacau Keamanan, islam radikal. Salah satu stigma itu adalah dengan didaftarnya nama-nama mereka yang terlibat di pelbagai instansi sebagai orang yang dianggap menentang negara.

Tidak lupa buku ini menjelaskan tentang artikulasi ingatan korban setelah era reformasi. Suara-suara korban yang selama ini terbungkam menurut Wahyudi Akmaliah tidak begitu saja senyap. Para korban, meskipun tidak bisa bersuara justru membangun dan mengokohkan ingatan mereka melalui beberapa cara di antaranya adalah melalui ritus tahlilan, memoar dan dokumentasi berupa tulisan tentang peristiwa Tanjung Priok.

Setelah memelihara ingatan, para korban juga melakukan aktualisasi dalam bentuk meminta pertanggung jawaban untuk penuntasan kasus kekerasan HAM atas peristiwa Tanjung Priok. Lewat Yayasan 12 September 1984, Sontak (solidaritas nasional untuk korban priok), Kompak (komite mahasiswa pemuda anti kekerasan), serta dibantu oleh pegiat kemanusiaan untuk membawa kasus ini ke pengadilan. Ketika pemerintahan Abdurrahman Wahid, kasus ini diangkat ke pengadilan HAM Ad Hoc yang mana di era Habibie terbentur dengan pembentukan tim pancari fakta oleh Fraksi Golkar dan Fraksi ABRI. Sejumlah nama terseret ke pangadilan di antaranya adalah L.B. Moerdani, Try Soetrisno (mantan Pangdam Jaya), Rudolf Butar Butar (mantan Dandim Jakut), Alif Pandoyo (mantan asisten operasi Kodim Jakarta).

Namun, menurut Wahyudi Akmaliah, sangat disayangkan karena sebelum kasus itu disidangkan telah muncul wacana islah yang ditawarkan oleh pelaku sebagai jalan damai yang mengakibatkan retaknya solidaritas korban dalam penuntasan kasus ini di pengadilan. Tanggal 1 Maret 2001 di masjid Sunda Kelapa Jakut, perjanjian damai lewat islah antara pelaku ditandangani sebagian besar korban peristiwa Tanjung Priok yang diwakili oleh tim tujuh.

Lebih jauh, menurut Wahyudi Akmaliah, islah ini merupakan salah satu bentuk siasat para korban yang pro islah agar mendapatkan kompensasi dengan memanfaatkan identitas sebagai korban. Korban pun memerlukan biaya hidup sehari-hari sehingga kelompok yang pro islah menerima kompensasi dari Try Soetrisno dan Rudolf Butar Butar. Sedangkan pandangan dari kelompok yang kontra dengan islah memberikan argumentasi yang berbeda. Bagi korban dan keluarga yang kontra islah, penolakan itu bukan berarti tidak setuju dengan konsep islah dalam islam.

Namun, konteks islah yang ditawarkan tidak sesuai dengan konsep islam itu sendiri yakni tidak ada pengungkapan kebenaran atas kesalahan yang dilakukan pelaku, pengungkapan kebenaran tersebut juga harus disampaikan oleh satu lembaga yang ditentukan negara. Jadi, kejujuran pelaku menjadi syarat dasar dilakukannya islah. Kebutuhan materi memang diperlukan dalam hidup, akan tetapi bukan berarti harus menggadaikan harga diri.

Dengan demikian menurut Wahyudi Akmaliah, ingatan tentang peristiwa masa lalu dalam kasus peristiwa Tanjung Priok ini bukanlah sesuatu yang tunggal dan sekadar rekaman jejak masa lalu, melainkan memiliki interpretasi rekonstruksi yang menanamkan beragam narasi, sejumlah asumsi, pembentukan wacana, dan juga konteks sosial mengenai ingatan itu sendiri. Sesama korban peristiwa Tanjung Priok yang sama-sama pernah didehumanisasi oleh orde baru, namun cara penyikapan terhadap hal itu memiliki perbedaan. Bagi korban yang kontra islah, keadilan harus diperjuangkan sebagai upaya memulihkan rasa sakit selama bertahun-tahun. Keadilan merupakan jalan untuk berdamai dengan masa lalu. (hlm. 131-164)

Alih alih untuk berdamai dengan masa lalu, islah dengan kompensasi uang mulai 2 juta sampai 300 juta yang diterapkan dalam peristiwa Tanjung Priok justru memproteksi para pelaku dan merupakan bentuk pengaburan dalam penuntasannya di ranah hukum dan peradilan. Islah tersebut mengakibatkan adanya keterangan yang berbeda antara Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan kesaksian di pengadilan. Dalam BAP, korban yang pro islah masih terlihat memberatkan pelaku. Namun, ketika di persidangan justru mengamankan posisi pelaku.

Hal ini berimplikasi pada putusan pengadilan HAM Ad Hoc. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk menghukum para pelaku yang bertanggung jawab atas peristiwa itu akhirnya tidak kuat karena kesaksian di pengadilan tidak ada yang memberatkan pelaku sehingga hakim menyatakan terdakwa (pelaku) tidak bersalah. Kalaupun ada yang terbukti, dalam tingkat kasasi para pelaku bisa dibebaskan. Inilah impunitas yang diberikan sendiri oleh korban yang pro dengan islah.

Akhirnnya, buku yang ditulis oleh Wahyudi Akmaliah ini merupakan salah satu bentuk untuk mengabadikan dokumentasi ingatan pada peristiwa Tanjung Priok. Buku ini merupakan bentuk sebuah situs dan suatu cara untuk memelihara ingatan masa lalu dan bahkan pelepasan beban masa lalu dengan cara mengangkatnya ke publik. Dan buku ini dihadirkan oleh Wahyudi Akmaliah sebagai dokumentasi untuk memelihara ingatan tentang seluk beluk peristiwa Tanjung Priok yang mengorbankan ratusan manusia tak bersalah sampai penggadaiannya dengan cara islah yang bersifat politis dan pragmatis untuk mendapatkan kompensasi berupa materi.